人に向き合い、ものづくりにいそしむ。

私たちが、「木の家」をつくるのは、木という素材があらゆる面で優れているからです。手に入りやすく、身近で、人との親和性も高く、調湿性や構造材としての特性、なによりも目に優しく美しい。「住まい」に使用する素材としては抜群の相性だと思います。そして、その住まいに「居心地の良さ」を感じるには、視覚だけでなく、聴覚、触覚など、五感で感じることも大切な要素と捉えたうえで、性能や機能を充足することが家づくりを考える上で重要になります。

私たちの強みは、「描くこと」と、「つくること」が一体であることです。そして、このスタイルが建物の精度を上げています。しかも、描くことも、つくることも“手仕事”にこだわっています。弊社でも図面を作成する際には、CAD※で図面を描いていますが、手で図面を描くことも並行して進めています。手で描くことで、アイディアも浮かび、図面が現実に近いものとして理解できるようになってきます。私たちにとって図面を描くということは、何より“つくるために描く”ということであり、そしてそのことは、お客様とのお約束を確かなものとする手立てなのです。

描くことと同様、つくることにも手間暇を掛けています。建築工事の重要な部分を担うのは大工ですが、私たちには設計者の方が大工より上とか、大工の方が他の職方より上とか、という考え方はありません。「お互いの職域を尊重し合って、それぞれがひとつの完成品(住まい)を目指す」というようにしています。大工は大工のしごとを、板金屋は板金のしごとを、左官屋は左官のしごとを責任を持って成し遂げていきます。その過程で、工事の全体や仕上る完成のかたちを良く理解しているのが、現場監督です。現場で働く職人たちに、完成のかたちを紐解きながら、「何故、こうしなければいけないか」を的確に説明することで、現場の精度はあがり、お互いの信頼関係も向上します。また、新しい試みがある際には、必ず職人の意見を聞きます。材料の特質を良く理解しているのは、毎日その素材に触れている職人だからです。そうした対話の中で生まれたディディールや表情は、とても深い味わいを持って表現され、「ただ、仕事をした」というものではなくなるわけです。こうした、経験豊かな職人の手業と、それを支える現場監督というチームとしてのしごとが、uchida建築アトリエの施工の基盤となっています。

私たちが、こだわるものに「価格」もあります。もともと、材木店としての母体がある私たちは、素材の良し悪しはもとより、市場で扱いやすい寸法や樹種や値段についての情報をたくさん持っています。そういった市場にある手に入れやすい、良質でリーズナブルな価格の木材を選択して使用することができます。また、住宅を数多く手掛けてきた経験から、建物の耐久性やメンテナンス性についても、数多くの知見を持ち合わせています。つまり、材料の特性や流通を良く知っている私たちが、「設計に工夫」を施すことで、建物に耐久性を持たせて、後々のメンテナンスのことも考えた、「美しい実用品としての住まい」を適正な価格でつくることが可能なのです。

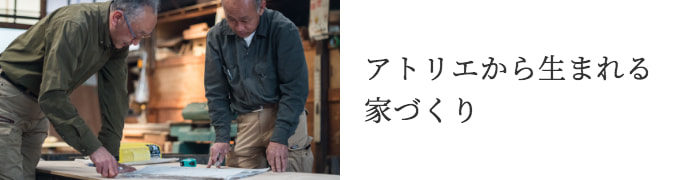

かつてヨーロッパを訪れたときに目にした「街のアトリエ」に自分たちの姿を映しているところがあります。有名な世界的ブランドであろうが、街の小さなアトリエであろうが、そこには描く人とつくる人の対等な関係がありました。デザイナーと職人の関係に上も下もなく、互いを尊重し、信頼関係があり、良いものをつくるための関係が機能しているのです。私たちが“アトリエ”を名乗る意味がそこにあり、デザイナー(建築士)と職人が一体となった家づくりが名前に込められているのです。設計事務所でもつくるだけの工務店でもない、家づくりのためのアトリエ。そこから生まれる「美しい実用品としての住まい」を皆さまにお届けするためのスタイル。それが、「uchida建築アトリエ」が目指す家づくりなのです。